Réflexion sur la mise en place et la présentation d’une exposition d’art

Introduction

L’autre jour, j’ai eu une conversation avec l’un de mes amis. Nous parlions de la subjectivité des arts, peu importe où ils se trouvent. Qu’on lise, qu’on regarde le tableau, que l’on écoute de la musique, nous sommes incapables de parler de ce qu’est cette forme particulière de l’expression humaine sans que cet avis nous appartienne. Pourtant, nous nous obstinons inconsciemment à penser qu’il est tout à fait raisonnable de penser que nous pourrions être capable d’atteindre la vérité, avoir raison.

La question de la réception, je la retrouvais dans l’exposition artistique, qui est l’équivalent visuel de l’album musical, et à certains égards de quelques livres divisés en tomes, ou en chapitres. La différence étant comment se formule la réception du spectateur, et la place sociale que prend la réception artistique, ici d’arts visuels. Je voudrais revoir la structure des expositions, de quoi sont-elles composées en externe, à savoir qu’il sera question surtout de voir comment s’articule le “propos” d’une exposition. Non pas le quoi, le contenu qui mobilise presque systématiquement la raison d’« aller faire une expo », mais plutôt le comment, qui est rarement remis en question. Il est certainement plus facile de regarder un tableau et d’imaginer en se taisant, comme on mettrait de la musique pour laquelle nos oreilles n’auraient d’autre choix que de l’écouter sans que l’on ait à faire d’efforts, plutôt que de tenter de poser des mots et poser une réflexion critique sur la disposition du texte, l’éclairage, les vitres, la couleur des salles ou les transitions. Qui a déjà fait une exposition d’art pour lire ce que le commissaire a agencé, les couleurs choisies pour être placées sur les murs, ou pour pouvoir lire le dossier de presse distribué à l’entrée ? Effectivement, bien peu de personnes.

Les expositions sont finalement assez souvent la gloire d’un artiste, dont la notoriété vaut bien plus pour l’intérêt du public que la façon dont s’articule l’espace qu’on leur attribue. C’est pour cela que, sauf erreur, l’exposition van Gogh à Auvers-sur-Oise avait fait un nombre inédit d’entrées, les gens entassés face aux tableaux tel que je ne l’avais jamais vu à Orsay après la crise sanitaire. Mais, malgré l’effort de produire un espace centré autour d’une vie à Auvers-sur-Oise (espace qui fut très bien reçu et décrit), ce public venait pour van Gogh, la réception était autour de lui, de Vincent. Aussi intéressante la vie de Vincent à Auvers eut-elle été, force est de constater qu’en premier lieu, c’est van Gogh, pas Auvers. La personne vient avant l’espace.

Pourtant, dans son acception la plus large, l’exposition est d’abord un espace. L’artiste devrait venir sur le plan parallèle, ou au pire au second plan. Peu de fois l’exposition moderne n’est pas d’abord cet espace pour les gens qui la font, et encore moins de fois on s’intéresse à la mise en place, à la présentation des tableaux, des dessins, des esquisses, des portraits familiaux. Au mieux, on pourra décrire, dire à quoi cela nous fait penser, réaliser des transpositions anachroniques. Mais tout est interne.

Pour traiter le problème de la mise en place et de la structure de l’exposition, je vais m’appuyer sur un exemple encore actuel, et toujours en cours : « Caillebotte. Peindre les hommes » au musée d’Orsay, commissariat Scott Allan, Gloria Groom et surtout, Paul Perrin. Passons à l’entrée.

À l’entrée même de l’exposition, je voyais le titre et la présentation, du côté le plus lointain par rapport au musée. Marcel Proust écrivait, “Le style ne suggère pas, il ne reflète pas : il explique.” Et ainsi, en apercevant du côté gauche de l’entrée le tableau Le Pont de l’Europe, et du côté droit seulement l’introduction de l’exposition, je me disais que peut-être le commissaire pensait que le style de Caillebotte explique que, comme ces hommes font sur le pont au-dessus des chemins de fer entre Paris Saint-Lazare et Pont Cardinet, pas besoin de bouger : il faut juste s’arrêter, et regarder. Autrement dit, qu’il n’y a pas nécessité absolue d’aller voir ce que nous écrivons sur les artistes, qui s’exprime soit en passant son chemin, soit en se penchant seulement sur ce qui est devant nous, et cela n’est pas une introduction, si pertinente serait-elle. Cependant, il ne s’agit que d’une partie du tableau, minutieusement gardée pour afficher les 3 sujets. Qui sait, ce choix indique peut-être aussi que j’aurais pu aller voir ce que ce mystérieux commissaire dit sur Caillebotte. Mais si c’était vraiment le cas, le sens vers lequel ce dernier, à moitié représenté, en mouvement, aurait plus d’intérêt si on intervertissait les faces, et que l’homme à moitié affiché aille vers la gauche, et qu’on puisse retrouver le chapeau introducteur.

Je n’avais pas beaucoup plus à interpréter sur l’entrée. Il fallait maintenant que j’entre dans l’exposition. Ce que nous ne souhaitons jamais, c’est “faire” une exposition, en ce que cela n’aurait aucun sens : sans doute pour moi ayant fait tant d’expositions, chacune d’entre elles se suivaient comme une liste dans laquelle je n’avais qu’à cocher les cases et barrer les lignes. Mais je crois aussi, et même plus, que l’espace que je parcours est réel, et que je suis réellement conscient d’être différent quand j’en sors. Cela pourrait aussi m’être les deux à la fois. Et l’espace de l’exposition prenait en moi, encore plus de sens quand je me rappelais qu’il s’agissait de lire ce que le commissaire veut dire, car qui pense que l’artiste vous parle dans l’espace ? Qu’il soit vivant ou non n’y change rien, qu’importe ce que l’on dit. Ce que nous oublions, c’est que dans une exposition, l’artiste ne s’exprime pas, c’est le commissaire qui le fait. C’est au fait pour ça qu’il sera question dans cet article d’un commissaire, et non d’un artiste. L’artiste sert au commissaire et au spectateur à dire des choses. Les mots que j’avais pour les réalisations des artistes n’étaient jamais les mots des artistes, et les couleurs que j’évoquais n’ont jamais été les mêmes pour moi que pour eux. Ils sont toujours les miens.

J’entrais dans l’exposition, et j’y voyais, face à l’entrée, la présentation, l’introduction de l’exposition. Elle a pour objectif de faire une synthèse de l’art de la personnalité ou du mouvement qu’on présente. J’appris alors que Caillebotte est un homme de son siècle, qu’il aime bien ses proches et les gens qu’il croise, et aime représenter des motifs plutôt décalés pour se soustraire à l’idéal vestimentaire ou culturel, sportif d’une société moderne. Nombreux sont les attributs de sa peinture donnés dans cette introduction de trois paragraphes, qu’on retrouve plus tard très adéquatement dans les descriptions de tableaux.

Comme pour quasiment toutes les expositions du musée sur des artistes individuels, dans cet espace d’exposition en particulier figure un autoportrait de l’artiste près de l’introduction. Il s’agit du Portrait de l’artiste, peint vers 1892 – 2 ans avant la mort de Caillebotte. Paul Perrin note dans la description qu’il eut une « mort précoce », que l’artiste « cultive » une apparence, qu’il ne se représente pas en bourgeois. Assurément. Le choix de cet autoportrait en particulier (car Caillebotte en a d’autres) peut bien sûr soulever la question : un Caillebotte vieux, en costume de marin ? Pourtant, l’exposition a beaucoup à voir avec la modernité, en particulier parisienne et donc non marine, et l’on sait que rares sont les tableaux de Caillebotte avec un personnage unique. Ce pourrait être un choix, un parti pris du commissaire ; il existe d’autres autoportraits, comme celui de 1873 avec un chapeau d’été. Mais ce choix provient bien plus vraisemblablement du fait que cet autoportrait appartenait déjà au musée d’Orsay, via une de leurs nombreuses collections publiques.

Des travaux sont plus importants que d’autres. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on crée et utilise le mot œuvre. Une fois, je discutais avec mon amie Elise dans les rues de Meaux et elle m’expliquait pourquoi : une œuvre en est une quand elle est reconnue comme telle par les autres. Sinon, c’est un travail, des travaux. Les autres, ce devait être la critique de l’époque ou la bourgeoisie, ou les deux, qui ont fait des artistes qu’on les expose le plus souvent dans les galeries. Ils n’existent à peu près plus, les autres, à proprement parler, mais on les voit toujours quand les gens se répartissent dans les salles.

La hiérarchie d’une salle

Organiser l’entrée

J’observe les gens à la queue, à avancer en file indienne à regarder un peu tous les tableaux, uns par uns. Cette structure de salle traduit, sans même que je n’aie à vous montrer la disposition des tableaux selon leur taille, qu’aucun n’est beaucoup plus important – ou connu – que les autres. La gestion de l’affluence se fait donc naturellement : le public pense qu’il faut tout voir, à peu près, donc il se place derrière et attend son tour et sa photographie d’un tableau.

Profondeur d’espace, profondeur d’œuvre

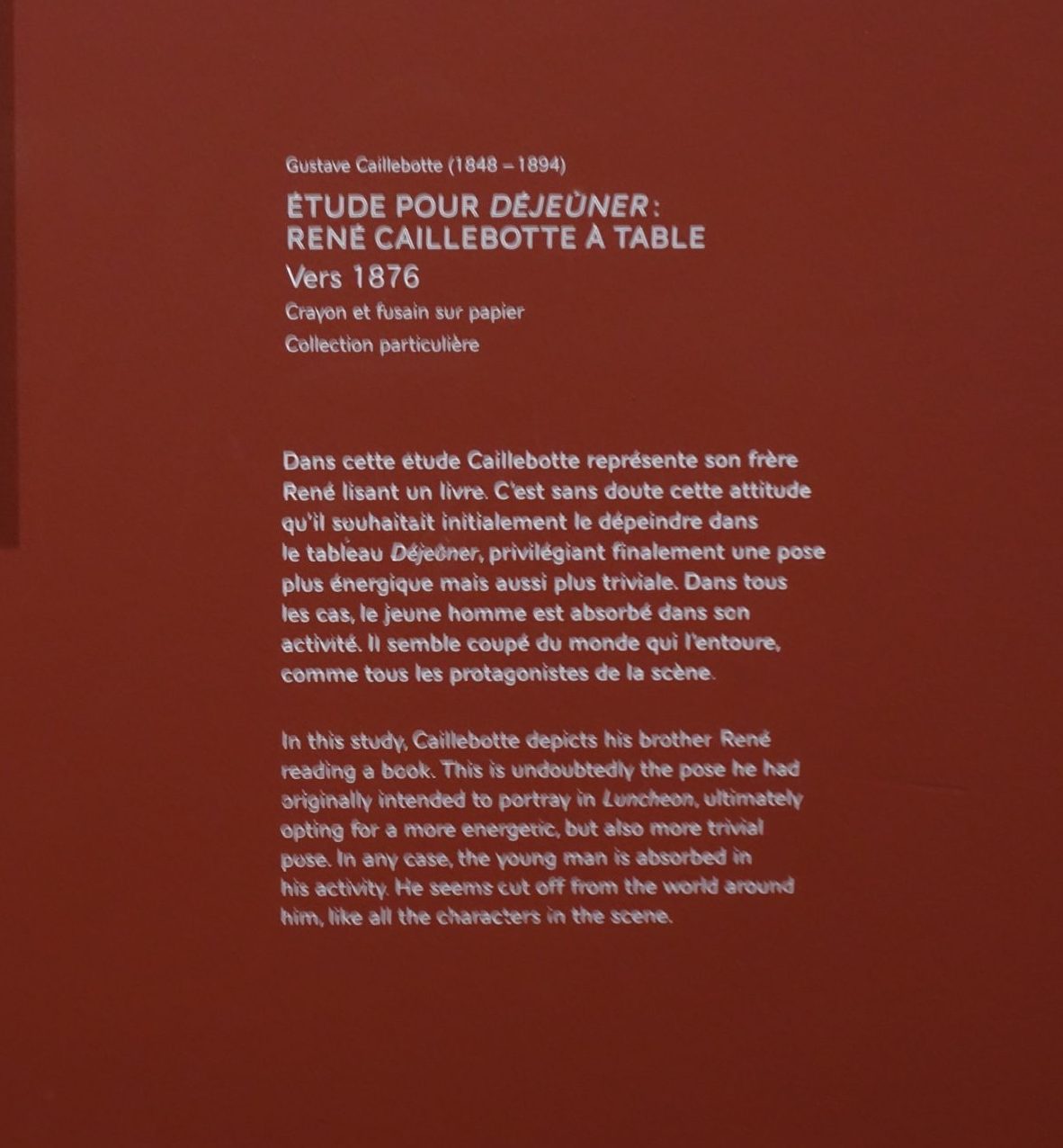

Je notais tout de même le choix du commissaire de faire figurer cette Étude pour déjeuner : René Caillebotte à table avant de faire figurer le tableau en lui-même ; je ne pouvais que me dire que cela ajoute de la profondeur au produit final concerné par l’étude, en plus de donner au spectateur le moyen de se faire une idée du style et du procédé de l’artiste (car l’exposition centrée sur un artiste a toujours parmi un de ses buts celui-ci). Ainsi, je ne pourrais douter que pour une bonne partie de ses compositions, Caillebotte fait des études préparatoires au dessin. On retrouve déjà une première hiérarchie vers le haut ; mais vers le bas aussi, il y a des compléments.

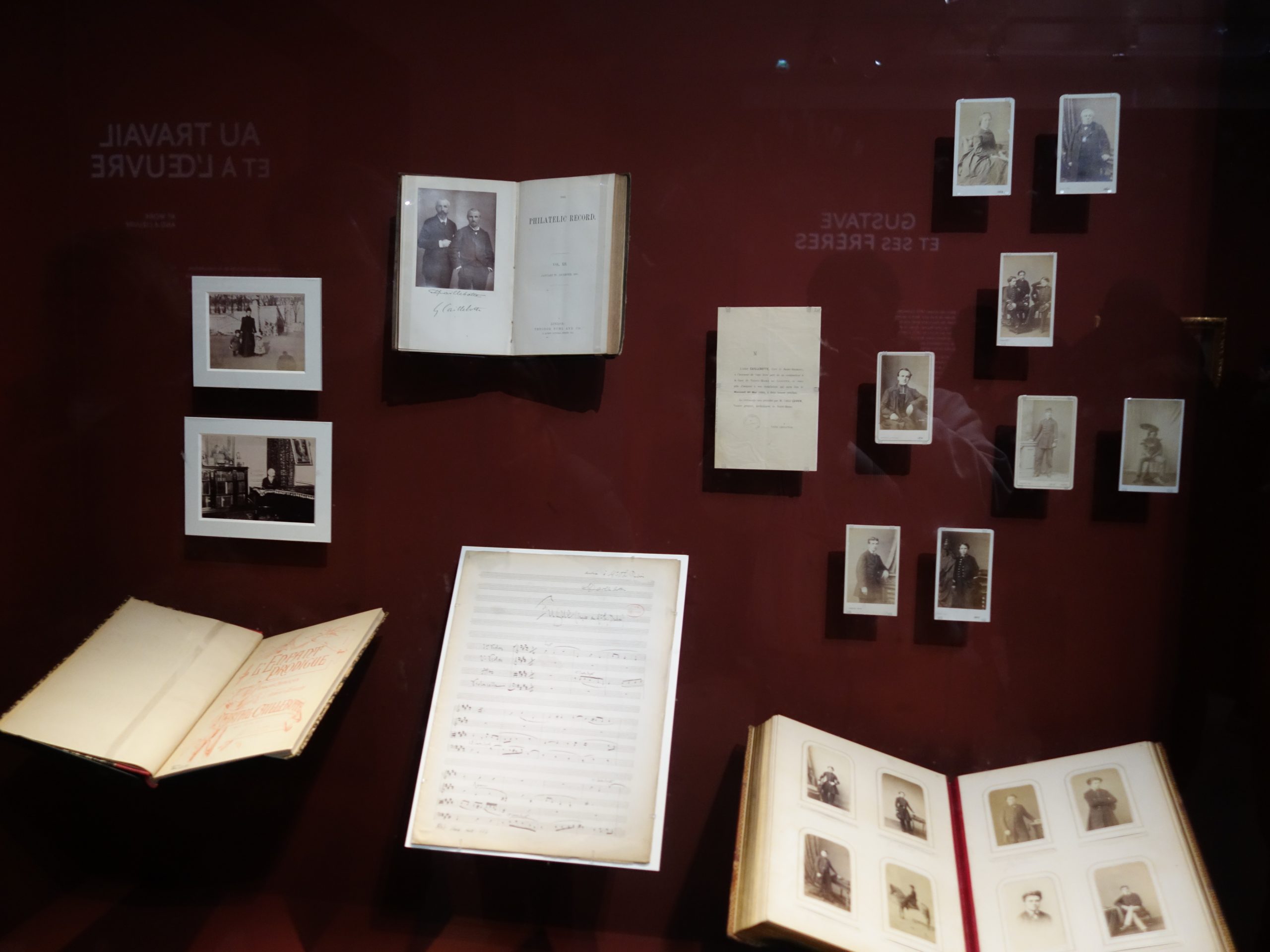

La plus petite des échelles

Volontairement, les éléments liés à la famille de Caillebotte sont tous placés derrière la même vitre et se contentent d’un chiffre sur le mur d’à côté. J’appris qu’Alfred Caillebotte fut curé par exemple, chose dont la majorité des gens en restent indifférents. Une grille chiffre les différents papiers et leur attribue leur description au-dessous. Tout le monde admettra qu’il s’agit d’un processus bien plus compliqué de lecture, et c’est tout à fait normal. Ces détails ne sont pas faits pour être reçus par beaucoup plus de monde que la critique. Et même le fait qu’ils soient tous regroupés questionne l’importance individuelle de chacun de ces éléments : aucun d’entre eux ne pourrait être exposé individuellement, sur le mur, comme les compositions de peinture, car elles ne disent pas, in fine, grand-chose du style de Caillebotte. La vie qu’un artiste mène peut se relier à son style, la vie de sa famille aussi, mais plus on s’éloigne et plus c’est délicat. Ce qui explique la vitre.

L’énigme de la répartition du public

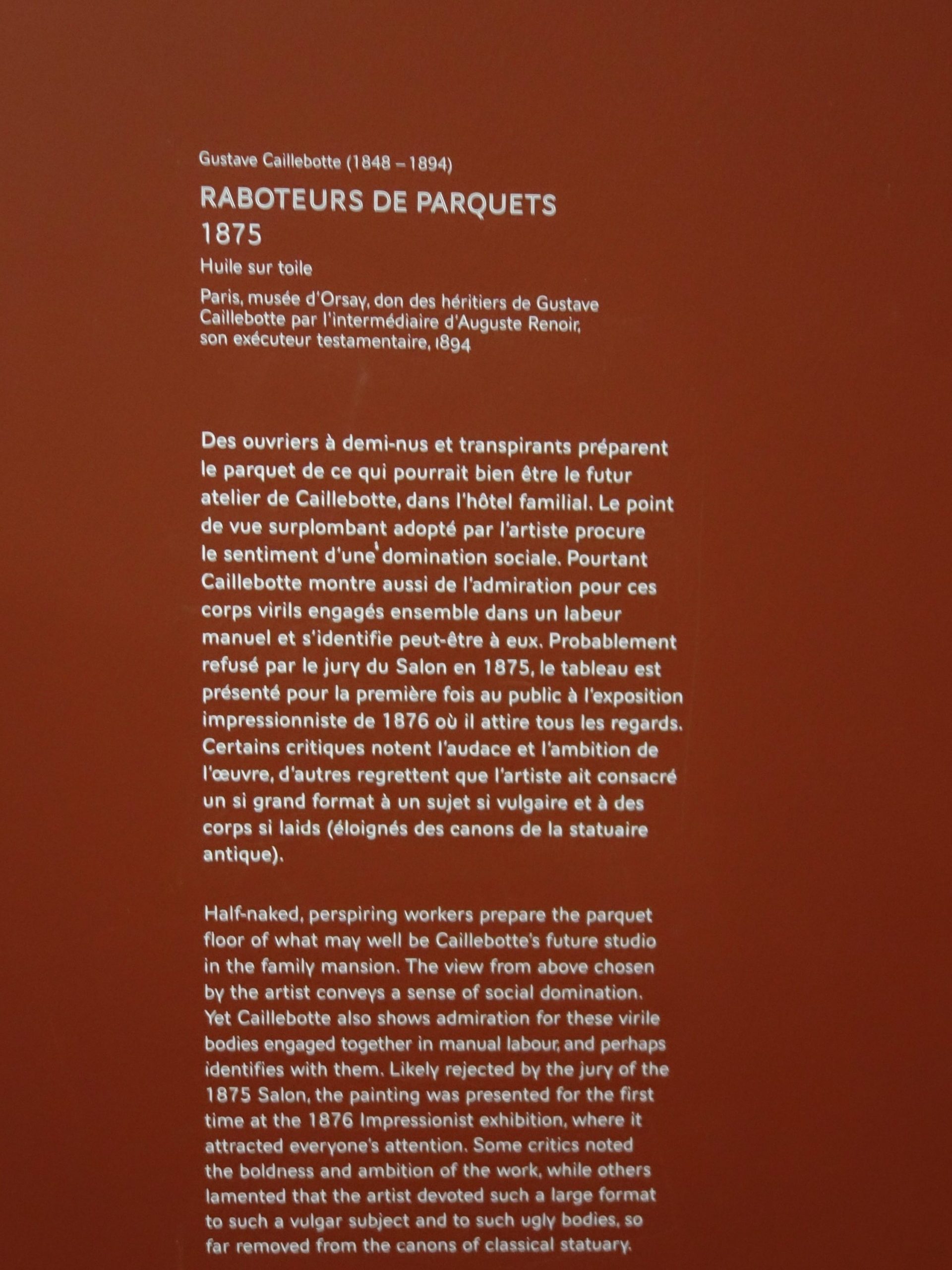

En changeant de salle, je lisais « Au travail et à l’œuvre ». Je commence à observer un modèle, un motif très intéressant, qui diffère de ce que l’exposition a été jusqu’ici. Pour parler du rapport au monde ouvrier présent, je pensais très rapidement à Raboteurs de parquet, qui est parmi les deux ou trois compositions les plus connues de Caillebotte. Et bien justement, la salle s’organise autour de cette composition. Mais comme je le savais, quand il y a une œuvre connue dans un espace d’exposition (comme celle de la Joconde au Louvre), beaucoup de personnes s’entassent autour. Comment faire pour que la salle ne soit pas complètement constituée de gens autour d’une seule œuvre se bousculant pour l’immortaliser ? Les études préparatoires et les esquisses ! Je réalisais ainsi le même avantage que celui dont on parlait plus tôt, René Caillebotte à table, à savoir rendre le tableau plus important que les autres. Or Raboteurs de parquet est déjà très important, et se suffit à lui-même. Et donc, ce qu’était la file indienne pour des tableaux tout aussi importants les uns que les autres devient un parcours pour parvenir finalement au produit final.

Le piège de l’esquisse

Le parcours est un peu plus trompeur et donne à voir plus de surprises qu’au début. On pense être tombé sur le graal, personne autour, mais en fait il s’agit d’une esquisse. Je n’ai aucun doute sur le fait que les commissaires savent faire de bonnes blagues, mais il s’agit simplement d’une façon de faire tourner l’attente. Le fait qu’il s’agisse d’une esquisse qui soit montrée d’abord, avant les dessins et études amplifie ce sentiment d’avoir l’impression d’être tombé sur le tableau de suite. Notre attention se fixe, et la déception de ne pas avoir la vraie œuvre face à nous permet de suivre tout le cheminement.

L’apprentissage au service de la réflexion

« Comme il l’a appris dans l’atelier du peintre Léon Bonnat ou à l’école des Beaux-Arts, le dessin d’après le nu est la base de tout et ce n’est qu’en produisant des nombreuses études, dessinées ou peintes, qu’il pourra composer ensuite l’œuvre finale. »

(description des trois Études par Paul Perrin)

C’est ainsi qu’on peut commencer à décortiquer ces Raboteurs de parquet. On donne à voir 3 différentes études qui permettent de comprendre comment Caillebotte voit et représentera ses différents modèles ; en l’occurrence, on s’appuie sur son expérience, sur ce qu’il a appris, on épluche ce qu’il faisait aux Beaux-Arts ou dans des ateliers pour le transposer à sa manière de faire les choses. Le point de départ de la réflexion n’est pas ce que Caillebotte représente mais ce qu’il a appris : ainsi, quand on verra que ces raboteurs sont à demi-nu, on l’expliquera par le fait que c’est parce qu’il a appris qu’il fallait partir du nu – et c’est seulement après que l’on réfléchira sur le lien entre ce nu et la condition de ces ouvriers. On peut tout à fait questionner cette démarche qui consiste à partir de la biographie – pour rester dans le siècle, c’est ce que Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), critique littéraire, faisait des auteurs – pour décrire un style, ce qu’on représente, ce qu’on raconte. Faute de place pour le comment, c’est une satisfaisante façon d’expliquer rapidement pourquoi Caillebotte fait ce qu’il fait.

La taille de la description comme indicateur d’importance

L’œuvre Raboteurs de parquet étant très connue, elle se suffit à elle-même et le spectateur comprend assez rapidement qu’il se trouve face à une œuvre importante. La taille de l’explication sur le bandeau est plus ou moins la plus longue de la salle, et cela permet de faire comprendre à ceux qui n’en auraient pas encore l’idée de savoir qu’il faut avoir une attention particulière sur le produit fini. Décrit comme une évidence, pourquoi ne pas l’avoir fait sur l’esquisse et les études ? Il y a autant de choses à dire, et n’importe qui pourrait interroger le pourquoi Caillebotte dessine le raboteur avec telle coupe de cheveux, telle taille de main. Mais ces explications pourraient avoir leur place dans les catalogues de l’exposition, et permettent une bonne transition vers notre point suivant.

Le catalogue, aveu de faiblesse ou simple ajout à l’espace ?

Le catalogue d’une exposition, établi par le musée, semble être posé là, dans la fente du banc avec son autocollant pour attirer le public. Le catalogue est la preuve même que l’exposition doit être un espace avant tout : dedans y figure beaucoup, beaucoup plus d’informations que dans l’espace alloué aux œuvres. Autrement dit, si j’étais vraiment venu pour Caillebotte, si j’étais vraiment venu pour voir comment il peignait les hommes de son siècle, il serait d’un meilleur usage de feuilleter le catalogue, de le lire peut-être. Nous croyons pourtant que le catalogue ne pourrait exister indépendamment de l’exposition, de ce que la grande majorité des gens qui rencontrent les catalogues le font après avoir traversé l’espace d’exposition. Or, sans espace alloué, et même après la période d’exposition, le catalogue est ce qu’il a toujours été avant et indépendamment de l’espace d’exposition : un livre d’histoire de l’art. Il est évident que Peindre les hommes se noiera dans l’océan de bouquins d’histoire de l’art qui est plus ou moins aux oubliettes si l’on n’est pas passionné.

De l’autre côté, le choix de poser ce catalogue à la consultation peut aussi constituer un aveu de faiblesse du commissaire/conservateur en ce que normalement, l’exposition doit être assez substantielle pour dire ce que la majorité du public soit rassasié à la fin, sans avoir à leur en rajouter. En fait, elle est non seulement substantielle, mais indépendante. Bien que le commissaire travaille pour le catalogue et pour l’exposition, l’un et l’autre peuvent exister indépendamment. Pour le spectateur, l’aveu de faiblesse du commissaire correspondrait ainsi à l’envie de celui-ci d’en « vouloir plus », intimement lié à une faute de celui-là de ne pas avoir fait l’exposition suffisamment garnie pour que trop de questions surgissent.

La salle se poursuit et se termine sur Peintres en bâtiments (1877) précédé de quelques études. La transition avec la salle d’après est, disons-le, inexistante. Mais il me semble que cette inexistence n’est pas forcément mauvaise : ce n’est pas une digression pour autant, au contraire, et contrairement à la lecture d’un livre, c’est au spectateur de faire le pas, d’exploiter l’espace. L’absence de transition lui indique justement qu’il peut l’utiliser comme il veut, cet espace, il peut revenir sur ses pas, passer deux sections, partir de la fin. Toutes ces choses-là. Le spectateur se balade dans l’espace car il sait qu’il existait avant, et qu’il existera après : mais dans l’espace, l’avant et l’après sont juste différentes façons de se trouver dehors.

L’occupation et le déplacement dans l’espace

Les repères spatiaux

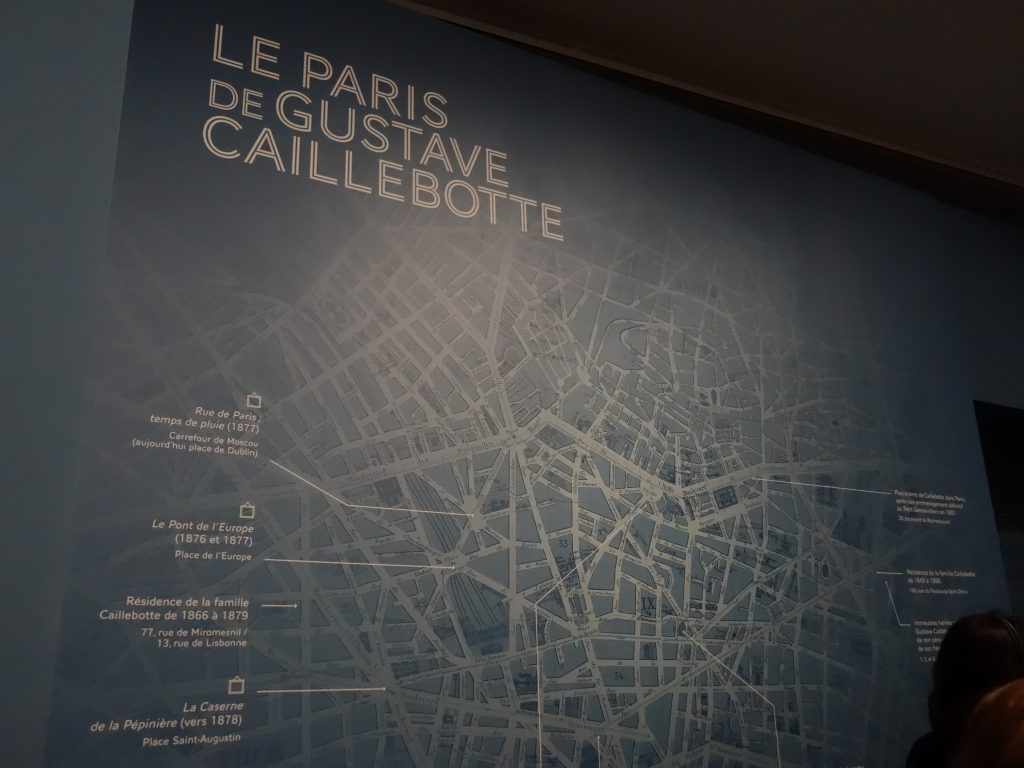

L’exposition artistique au musée d’Orsay est un nouvel espace qui me renvoie à un temps ancien. La majorité des grands artistes français du XIXe ayant été parisiens à un moment de leur carrière, ces expositions sont comme si j’étais dans la ville 150 ans plus tôt. Force est de constater qu’il me manque la ligne 9 et les gares souterraines. Pour expliquer un artiste et la vie des hommes qu’il peint, il faudrait que l’on sache où il est, car le quotidien n’est pas le même entre le Faubourg Poissonnière et les Grands Boulevards, ou dans la ville d’Aubervilliers et les ateliers de textile. La ville est à nous, oui, et je pense même que je pourrais dire autant moi qui vis à Paris, désormais. Mais ce Paris de Gustave Caillebotte est un autre Paris, et c’est un Paris que je vois depuis les résidences, qu’elles soient de famille, d’homme indépendant ou secondaire. Ce Paris, il est à Caillebotte, d’où le choix du bleu : le commissaire donne l’appartenance pour pas que l’on s’écarte du sujet et de l’objet, respectivement Caillebotte et Paris. Les deux sont indissociables.

Détourner le regard dans une vitre

Dans la salle, face à toutes ces grandes compositions ambitieuses de l’artiste qui me regardent comme Le Pont de l’Europe, ou Rue de Paris : temps de pluie, je n’ai pas à tourner la tête que j’aperçois une vitrine. Un costume. Faut-il l’essayer ? Pour qui est-il ? À qui appartient-il ? J’étais suffisamment curieux pour aller voir. Et voilà que je me trouve dans une autre salle. « Aller voir », c’est ce que le commissaire voulait que je fasse. Il avait choisi là une grande vitre, qu’il a pour une grande partie laissé apparaître dans la salle un peu plus grande, pour que je fasse une pause. D’ailleurs, c’est bien pour ça aussi que j’avais encore plus l’impression d’être dans une « sous-salle » qu’une vraie salle. Tout cela était confirmé par le titre « Focus : Caillebotte et le costume masculin ». Le mot focus, je pense qu’il ne faut pas l’interpréter comme le focus classique, le focus littéral de la concentration sur un point précis.

Que je ne m’y trompe pas, je ne vais pas me concentrer sur un costume. Ce focus, c’est plutôt celui de la mise au point d’un appareil photo : j’entre dans la sous-salle pour y voir plus clair, pour que l’ensemble de ce que je vois me paraisse meilleur. Car le focus littéral m’aurait tout fait abandonner sur ce point précis. Et d’ailleurs, je me rappelais que j’avais déjà rencontré la vitre tout à l’heure, placée au mur. Cette fois, elle allait du sol au plafond, presque. Je me rendis compte que le commissaire créait encore une nouvelle strate de l’espace : nous avions la salle dirigée par une grande composition, la nouvelle sous-salle avec ces costumes, et la vitrine avec quelques éléments de famille. Et enfin, le commissaire, je sais qu’il est malin, parce que ce focus débouchait sur quelques descriptions seulement, mais qu’il fallait retourner à La ville est à nous juste après.

Entrer dans la maison

Plus loin, une salle. Les portraits prenaient une place plus prépondérante dans l’exposition ; mais la lumière était moins forte. Les tableaux de la ville représentant systématiquement ce qui se passe dehors, comme quand je rentrais chez moi, la lumière de la maison, moins forte, se substituait à celle du jour. La chaleur ne partait pas, parce que même si je n’avais plus le soleil pour me faire face, je voyais dans la maison tous les autres qui jouaient au billard, qui étaient assis sur le canapé à lire, ou affalés de fatigue. Leur présence réchauffait la maison, et ainsi j’avais l’impression de ne pas avoir beaucoup changé de milieu, d’espace par rapport à avant. Qu’il est fascinant, ce commissaire. Il avait aussi changé la couleur des murs de la salle, passant d’un bleu clair à un mauve pâle. Le bleu clair rappelait au spectateur le ciel, tandis que le mauve me rappelait la couleur d’un mur, très éclairci, presque toujours confondu avec du blanc. Moi, en tant que spectateur dans cette salle, je pouvais donc en déduire que j’avais changé d’espace, mais seulement virtuellement, car il est évident que la porte et la maison n’existaient pas vraiment dans l’exposition. Mais pour être sûr que j’avais effectivement changé d’endroit, je n’avais qu’à continuer mon parcours.

La valeur de la couleur

Caillebotte n’était pas seulement un Parisien ; il fut aussi Francilien. Il habitait à Yerres. Yerres, c’est pas très loin de chez moi : le souvenir que j’en ai est la grande forêt de chênes sur la nationale 19 ; et bien sûr la rivière qui donne son nom à la ville et qui passe pas très loin de chez certains de mes amis. Une rivière, c’est toujours un peu vert, jamais trop propre, sinon ce n’est pas une rivière. Il faut qu’il y ait un peu de tout qui donne cette couleur, et je crois que le commissaire avait cette idée en tête. Un vert de rivière, vert d’herbe, vert d’arbre et de forêt. Sans doute il y avait cette correspondance, mais je dirais aussi du vert qu’il donne une impression complètement différente de là où on se trouve : progressivement dans l’exposition, du gris, du rouge foncé de famille, du bleu clair de ville, du mauve de chaleureux espaces, du blanc de salle de bain. On éclaircit peu à peu les couleurs au même moment qu’on baisse la lumière. Et là, flambant neuf le vert clair ! Et la lumière à son maximum. Après, la lumière, j’avoue me souvenir des mêmes cas pour Paris 1874 et van Gogh à Auvers-sur-Oise (expositions précédentes dans cet espace précis). Mais la couleur ! Un vert comme une plante qui grandit… le commissaire ne fait pas dans le hasard, je le sais.

La structure circulaire

M’avançant vers Les Plaisirs d’un amateur, tout était devenu si clair. Les gens vous regardent, parce qu’ils savent comme vous qu’ils en savent sur Caillebotte. Ils étaient satisfaits, et c’est ce que montrait la structure de la salle : comme au début, les gens se répartissent un peu partout où ils veulent, mais je crois bien que ce n’est pas pour la même raison. Désormais, ils savent qui Caillebotte est. On leur a appris à savoir le reconnaître, les motifs, la vie, les fréquentations, les modèles. Et les spectateurs venaient à table, celle du milieu de la salle, pour récupérer leurs quelques rudiments de vie déposés par le commissaire, qui avait jugé utile de les disposer ici, en plein milieu de leur parcours. En déposant ces rudiments, le commissaire s’assure que les spectateurs ne s’en servent plus pour apprendre des choses de Caillebotte, mais plutôt pour voir s’ils se souviennent de ce qui ont suscité leur curiosité : si dans le troisième paragraphe de Portraits de célibataires, la section mauve dont je parlais, le commissaire a fait le choix de glisser le nom de Charlotte Berthier ; ou si dans Gustave et ses frères (la section rouge) il était question déjà de Martial Caillebotte, ce n’est pas pour rien. L’exposition ne peut pas seulement être l’expression dans l’espace d’un commissaire : le spectateur a sa valeur, et l’exposition est pensée pour lui, sinon il suffirait au commissaire d’essayer d’imaginer dans sa tête son sujet, ou qu’il l’écrive sur une feuille qu’il garde pour lui. Ça n’aurait pas de sens.

Et en tournant la tête, mine de rien, les murs sont blancs. J’en avais vu – littéralement – de toutes les couleurs : toutes ces couleurs sont peut-être ce que voulait me faire apprendre ce commissaire : en ce que finalement, le blanc étant juste l’addition de toutes les couleurs qui soient, comme si la fin de la vie de cet artiste et le déclin de son activité était parallèle au tunnel vers sa consécration ; lumière blanche, bout du tunnel, c’est qu’il est heureux, l’artiste. Et avec l’image du bout du tunnel, je comprenais assez vite que j’approchais non seulement de la fin, mais qu’elle était là, sur ma droite, après la boutique.

Conclusion

Une fois sorti de l’espace, j’en déduis que ce que fait le commissaire précisément, c’est le travail le plus difficile de l’exposition en elle-même – quand il organise l’espace, il doit l’imaginer à la fois de façon absolue et de façon relative. L’imagination absolue car il part de zéro, car l’artiste sur lequel il s’appuie, qu’importe le nombre de salons d’art qu’il ait fait, n’a jamais donné d’instructions sur comment imaginer l’espace de l’exposition. Le commissaire, dès qu’il se décide à représenter un mouvement, une personne, un sentiment, une volonté, il part de zéro, tout lui appartient ; l’exposition, c’est l’expression même de la créativité de sa pensée dans un espace : et c’est parce qu’il faut qu’il y ait assez de matière pour qu’une exposition en soit une qu’il nous contraint de réaliser l’ensemble du parcours. L’imagination relative de cette organisation de l’espace est le principe de l’obéissance à un plus grand mouvement : les expositions sont faites de telle manière dans tel musée, et le conservateur d’un musée, quand il fait son commissariat d’exposition sur un espace donné, doit avoir la trame, la musique, l’air dans lequel s’est organisé l’espace de l’exposition qui l’a précédée ; et ainsi de suite. Les expositions, en tant qu’espaces, sont liées, spatialement dans le temps lorsqu’au même endroit. Il est d’usage commun, et à juste titre, de croire qu’il est absurde de penser que deux commissariats différents présentent la même exposition si l’espace est le même ; il est pourtant tout aussi absurde de penser qu’une exposition est la même lorsqu’un même commissariat la présente à Orsay ou au Metropolitan Museum of Art. L’espace existe, et la pensée aussi ; mais l’espace sans la pensée d’un commissaire est un musée, et la pensée d’un commissaire sans espace est un bouquin d’histoire de l’art. C’est de ces deux substances, l’une matérielle et l’autre immatérielle, comme le corps et l’esprit, qu’est faite une exposition.

Lexique

Aller faire une expo : Formulation employée dans le langage courant pour indiquer la visite d’une exposition, entendue précisément de façon à explorer l’espace et acquérir la pensée qui s’y déploie.

Exposition (artistique) : Espace et temps dans lequel des œuvres et des objets d’art, disposés selon la pensée d’un commissaire, rencontre un public.

Commissaire : Personne qui conçoit une exposition et en organise la réalisation. Conscient du fait qu’une personne ni ne rédige seule le catalogue ni organise l’espace, le mot commissaire dans l’article désigne plutôt la pensée organisatrice, qu’importe à qui elle appartient, que la personne qui pense.

Dossier de presse : Support documentaire de communication qui synthétise et présente les grandes lignes de l’exposition et ses œuvres exposées importantes aux différents acteurs de celle-ci (mécènes, organisateurs, fondations, presse).

Étude : Dessin réalisé en amont d’une œuvre postérieure, visant à éclaircir le rendu du sujet concerné par l’étude avant de le représenter sur l’œuvre.

Esquisse : Première réalisation complète mais non finie, généralement plus petite, d’une œuvre, elle plus large, comprenant les grandes lignes des couleurs, de la disposition des personnages, des meubles…

Composition : Autre nom pour œuvre.